はじめに

.jpg)

第2次世界大戦後、ソ連軍が捕虜にした日本人将兵や民間人ら57万5000人(日本政府推計)をソ連領内などに連行した「シベリア抑留」は、飢えと厳寒、過酷な強制労働の三重苦により、5万5000人(同)もの犠牲者をもたらしました。

しかし、そのうち約1万4000人が抑留され、約1700人が非業の死を遂げたモンゴルでの抑留の事実を知る人は、ほとんどいません。歴史の空白に埋もれ、置き去りにされてきました。

元読売新聞大阪本社編集委員でジャーナリストの井手裕彦はモンゴル国立中央公文書館で、日本政府も入手していなかった379人の抑留者の死亡記録を新たに見つけるなど、1600人以上の死亡記録を日本に持ち帰り、当該遺族へ無償で届ける取り組みを続けています。

このホームページ「モンゴル抑留死亡者名簿」では、1人でも多くの遺族に肉親の最期の情報を知ってもらうため、整理ができた428人の死亡者名簿を公開しました。随時、追加掲載し、更新していくつもりです。

シベリア抑留関係の死亡者名簿では、抑留体験者でもあった故村山常雄さん(2014年5月11日、88歳で死去)が2005年8月に開設された「シベリア抑留死亡者名簿」が知られています。規模は比べものになりませんが、個人が開設したWebサイトによる死亡者名簿の公開はそれに次ぐものになります。

死亡者名簿は3ページ目に掲載しています。パソコン、タブレットはページの右上のメニューから、スマホは「モンゴル抑留者死亡者名簿」のホームページタイトルの下に並んだメニューから「死亡者名簿」をクリックすると、緑の字に変わり、名簿のページに進めます。掲載した氏名がある死亡者に心当たりのある方は、下記の連絡先へぜひ、連絡をお寄せください。

掲載している死亡者は、モンゴルで命を落とした抑留者の4人に1人に当たります。そのほかにも2か所の日本人抑留者向け病院の医官と薬剤助手が持ち帰った死亡記録から計774人の氏名、死亡時の年齢、死亡日時、死因の病名を掌握しています。つまり、自分が持ち帰った記録を含めると、私はモンゴル抑留中死亡者の約6割の死因を把握しています。

死亡者名簿に名前がない死亡者でも、こうした情報を遺族にお伝えさせていただきますので、連絡いただきましたら幸いに存じます。

また当ホームページには、シベリア抑留の平均死亡率を上回る「悲劇の地」だったモンゴルでの日本人抑留の真実について、10年近い取材で知り得た情報を伝えるページも設けました。

「モンゴル抑留」に特化したホームページができるのは初めてのことです。なぜ、日本人がシベリアだけでなく、モンゴルにまで連行されていったのか。なぜ、民間人まで抑留されたのか。モンゴルではなぜ、犠牲者が拡大していったのか。このホームページが「知られざるモンゴル抑留」に目が向けられる契機になることを願っています。

2025年3月16日 井手 裕彦

プロフィールと決意

井手 裕彦(いで ひろひこ)

ジャーナリスト。1955年6月24日、福岡県生まれ。京都大学文学部卒。1978年、読売新聞大阪本社入社。社会部で主に隠された不正を追及する調査報道を担当。論説委員、編集局次長、編集委員を経て2020年6月退社。同月から北海道の小さな町に移り住んでいます。

編集委員の職にあった2013年から日本人抑留問題に本格的に取り組み、ロシア、モンゴルに公文書館の調査に出向くなどして数多くの新資料を発掘。死後70年以上にわたって国が身元を特定できていなかった計113人の抑留中死亡者の記録を把握し、3度にわたって厚生労働省に情報提供してきました。

厚労省によって、これまでにうち78人の死亡者が特定され、国に正式に「抑留死」と認められています。しかし、厚労省が記録を届けるのは、新たに身元を特定した抑留者の遺族だけです。

過去に身元が特定され、「抑留死」を通知された遺族には、どんなに遺族が知りたい情報があったとしても記録が届けられることはありません。

新たに身元を特定した抑留者の遺族だって、国が抑留者の本籍地の都道府県に依頼して、現在の住所を割り出すことができなければ、記録は届きません。

自分が動かなければ、記録は厚労省の倉庫に眠るだけと考え、遺族を捜し出し、記録を届けることを思い立ちました。これまでに鹿児島、和歌山、兵庫、北海道、岐阜、長崎、新潟、埼玉、千葉、大阪の計18人の抑留者の遺族に死亡記録を届けることができました。

記録に記された住所などの情報は戦争中のものです。個人情報の壁に阻まれ、遺族捜しは難航していますが、命の続く限り、記録を届ける「死亡記録配達人」としての取り組みを続けていく覚悟です。

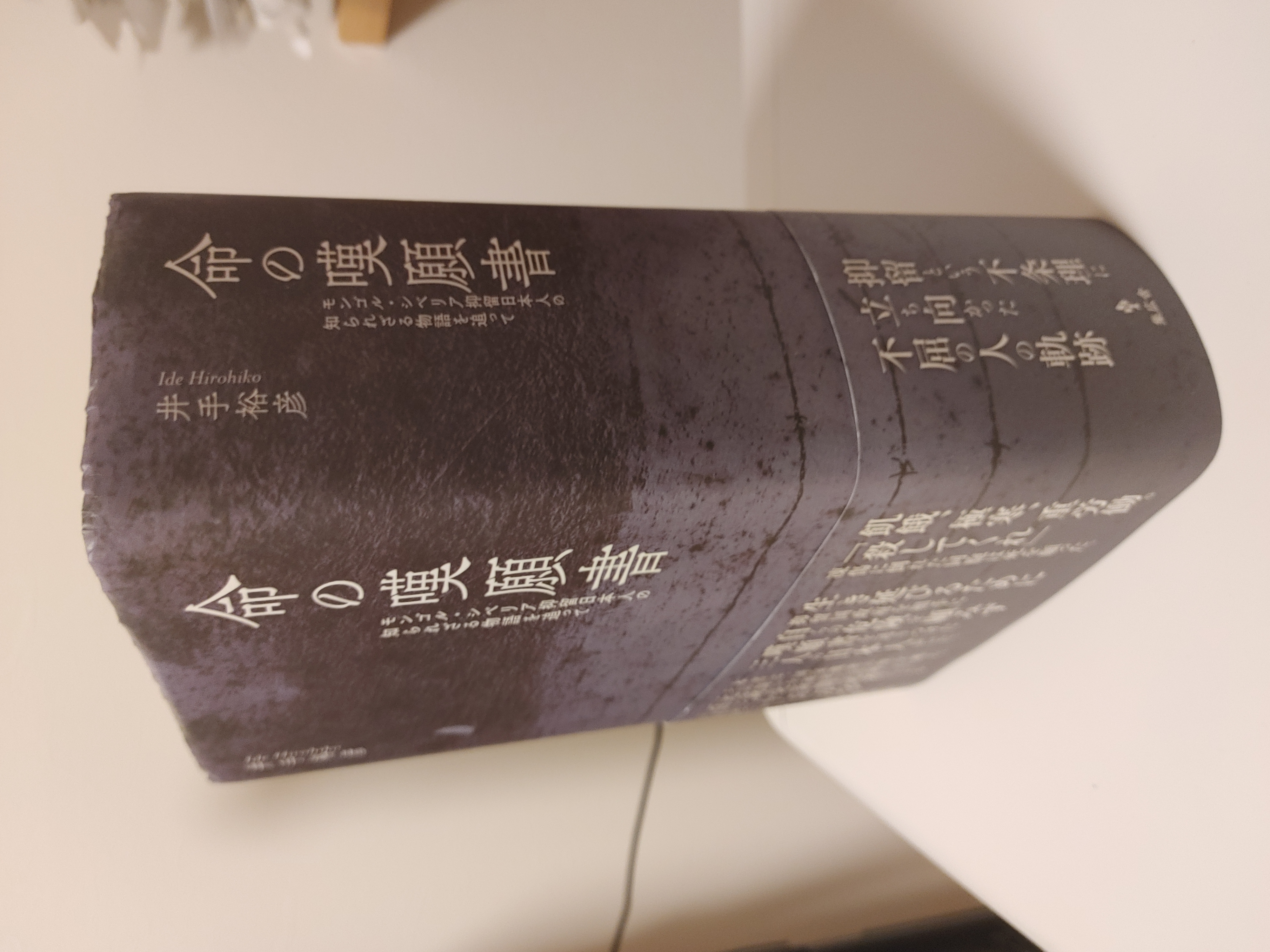

「モンゴル抑留」の大著

2023年8月、私は、これまでの取材をまとめた著書『命の嘆願書 モンゴル・シベリア抑留日本人の知られざる物語を追って』(集広舎、税込9680円)を上梓しました。抑留者902人、遺家族195人をはじめ計1924人が登場。通常の新書の10冊分以上になる135万字の大著で、トルストイの『戦争と平和』よりも長く、個人が書いたシベリア抑留関連の著書では過去最長になります。

「モンゴル抑留」を体系的に追った本として例がなかったため、それが評価され、2023年度の第9回シベリア抑留記録・文化賞(シベリア抑留者支援・記録センター主催)を受賞しました。

2023年12月29日付読売新聞朝刊の「読書委員が選ぶ2023年の3冊」で、橋本五郎特別編集委員が「モンゴル・シベリア抑留日本人と家族の姿を精魂込めて追った怒りの書。ジャーナリストとしてとても敵(かな) わないと羨望せざるを得なかった」として第1位に選んでいます。

また海を越えてウランバートルの在モンゴル日本国大使館や、石切場跡にモンゴル人篤志家、ソドノムセンゲ・ウルジートグトホさんの手によって2022年8月に開設された「さくらメモリアルミュージアム」の蔵書になっています。モンゴル国立中央公文書館、外務省中央公文書館、モンゴル国立大学にも入っています。

そして、本の中にもこのホームページで公開した死亡者名簿のうち、出版時点で確認できていた283人の氏名も掲載しています。

本は一般の販売ルートでは売り切れ、求めることはできませんが、出版社にまだ在庫が多少あり、集広舎☎092-271-3767に連絡いただければ、販売は可能です。全国の主要図書館にも置いてあります。

過去の新聞記事、テレビ、ラジオ出演、雑誌

『命の嘆願書』の出版以来、これまでに西日本、読売、毎日、神戸、日経、北海道、東京、中日、新潟日報、朝日など新聞13紙、ネット媒体サイトで大小計37本の紹介記事が掲載されました。雑誌にも『月刊正論』2023年11月号、2025年9月号、『WiLL』2024年6月号など5誌にとりあげられました。

また、テレビ朝日の「大下容子ワイド!スクランブル」、「報道ステーション」(フリップでの出演)、地元北海道のコミュニティーFM放送局のFMしろいしやラジオカロスサッポロの生放送番組に出演しています。(「大下容子ワイド!スクランブル」以外は動画がYouTubeで公開)

ことにテレビ番組では、BSN新潟放送が、私が新潟出身の抑留者の遺族に記録を届ける取り組みについて追跡取材を行い、2025年8月13日の夕方ニュース、TBS昼ニュースの終戦シリーズで取り上げられたほか、10月24日、「やってきた死亡記録配達人 戦後、モンゴルに消えた命」のタイトルで60分の長尺の特集番組が放送されました。

これらの新聞、テレビ報道のうち、モンゴルから持ち帰った死亡記録を遺族に届ける取り組みが、いずれも社会面トップで報道された3紙の記事を以下に紹介させていただきます。

■2024年4月2日付東京新聞朝刊

「埋もれた『モンゴル抑留』に光 ジャーナリスト井手裕彦さん 犠牲者記録現地で入手」

■2024年9月25日付北海道新聞朝刊

「モンゴル抑留伝える 元記者井手さん 350人分記録探し出す」

■2024年11月9日付西日本新聞朝刊 「うちにも戦争があった」モンゴル抑留編㊤

「父の死亡記録 79年後の今」

■2024年11月10日付西日本新聞朝刊 「うちにも戦争があった」モンゴル抑留編㊦

「『最期の記録』届けた執念」

抑留問題以外の経歴

新聞社在職中、記者の傍ら、ジャーナリスト論を教え、2012年から2014年まで京都大学公共政策大学院非常勤講師、大阪大学大学院国際公共政策研究科非常勤講師、2014年から2020年まで大阪府堺市の羽衣国際大学客員教授。

政府や中央団体の政策検討委員会の委員や公益法人の評議員も歴任。主なものでは、2007年から2023年まで公益財団法人・日本パラスポーツ協会評議員、2015年から2016年まで消費者庁・公益通報者保護法の実効性の向上に関する検討会委員、2015年から2016年まで全国知事会・憲法と地方自治研究会委員、2016年、内閣官房・ユニバーサルデザイン2020関係府省等連絡会議心のバリアフリー分科会委員。

共著に『日本の遺跡発掘物語7 古墳時代Ⅲ 西日本』(1984年、社会思想社)、『日本の遺跡発掘物語る10 歴史時代Ⅲ 西日本』(1985年、社会思想社)、『メディアポリティックス(2013年度)講義録』(2014年、読売新聞社・京都大学公共政策大学院)、『体育・部活動指導の基本原則』(2015年、エイデル研究所)、『語り継ぐシベリア抑留』(2016年、群像社)など。