このページの見方

このページは、死亡者名簿の「死亡場所」「埋葬地」に出てくる収容所や抑留者向け病院、日本人墓地がどんなところにあったのか、どういう施設であったのか、を理解してもらうために設けました。

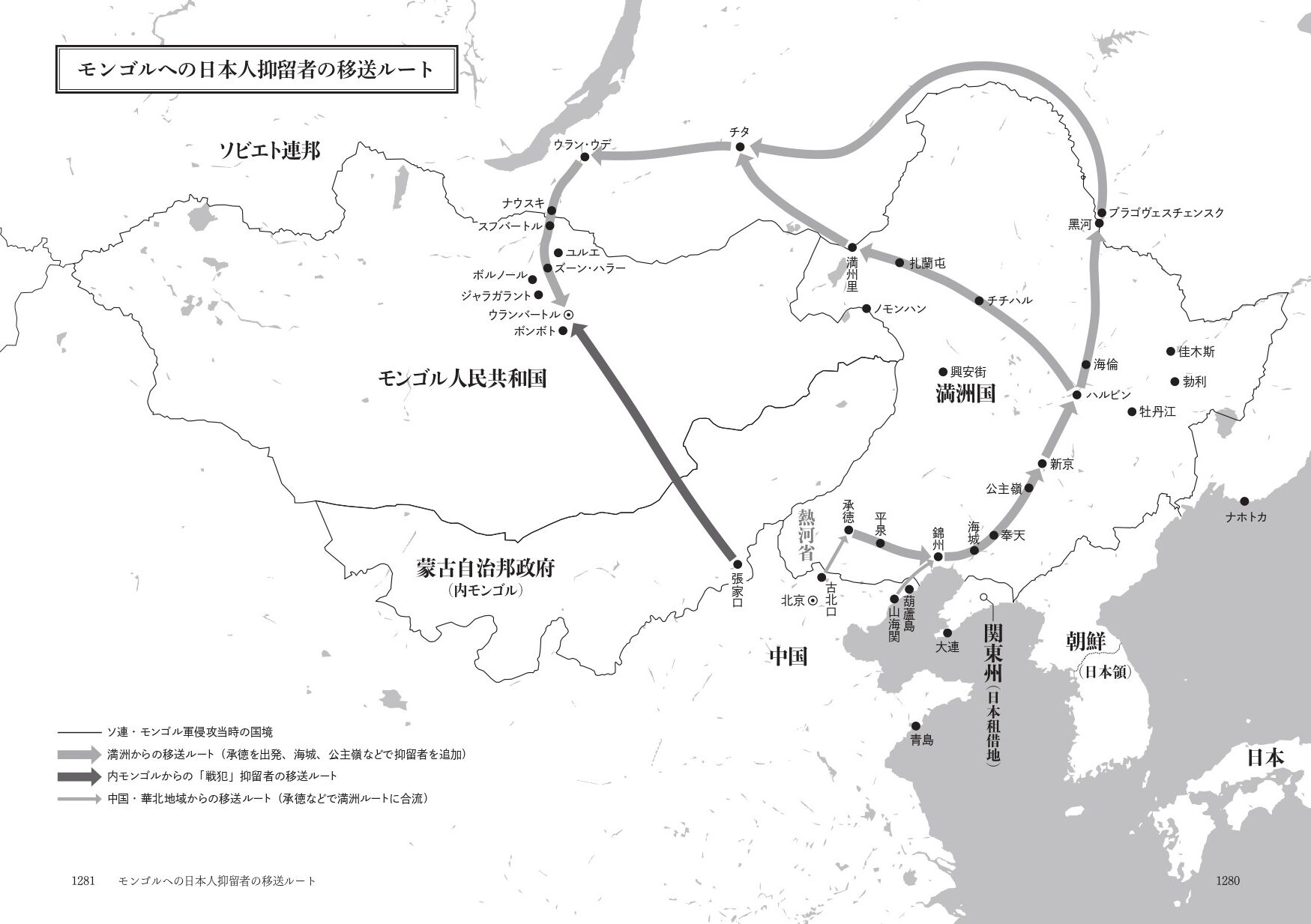

1.地図を➀「モンゴルへの日本人抑留者の移送ルート」、②「ウランバートル市街図(1945-47年)」の2種類をつけました。

2.「死亡場所」「埋葬地」に出てくる収容所、病院、墓地のうち、スフバートル収容所、病院、日本人墓地は①の地図からモンゴル側のソ連国境の町だったスフバートルの位置を確かめてください。

3.頭にスフバートルと振られていない、それ以外の収容所、病院、墓地はウランバートルにありました。②からその場所を確かめてください。ただし、死亡者名簿で「羊毛工場収容所」とされているのは死亡記録の記載をそのまま転記した収容所の通称で、地図ではモンゴル側の正式な名称の「プロムコンビナート」となっています。

4.「死亡場所」に「ナウスキより移送中」としている「ナウスキ」はソ連側のモンゴル国境の町のことです。①の地図では、スフバートルのすぐ北にあります。記録によると、15人がナウスキからモンゴル方面、さらにはスフバートルを経て、ウランバートルに移送中に亡くなり、スフバートル日本人墓地に埋葬されたとありましたが、1人1人の詳しい死亡場所は死亡記録からはわかりません。

5.逆に、「帰還のため移送中」とした死亡者も2人あります。ウランバートル郊外のアムラルト病院の入院患者で、スフバートルに向け、トラックで北上中の車内で亡くなりましたが、詳しい死亡場所はわからず、「ウランバートルより北」としています。

6.地図の後に、「死亡場所」「埋葬地」に出てくる収容所、病院、墓地の一覧を50音順でつけました。それぞれがどういう場所であったのか、概要説明のメモをつけました。加えて跡地の写真があるものは、つけています。

_-2.jpg)

アムグロン収容所

ウランバトートル中心部から東へ10キロに位置するラマ教寺院が充てられた。「アムグロン」はサンスクリット語で「落ち着き」の意味。「中央収容所」とも呼ばれた。

収容所内に「ショロン」(モンゴル語で牢の意味)と呼ばれる営倉が設けられ、モンゴル当局がノルマ優先の管理態勢のじゃまになると考えた日本人抑留者のリーダーがまず、収容された。

第1号として投獄されたのは、「民間人の抑留は国際法違反」だとして居留民団員全員の早期帰還を求めた嘆願書をモンゴル国首相にまで出していた久保昇・熱河省日本人居留民団長、(1904~1989)や、病弱者や高齢者の保護を、体を張って交渉していた日本人部隊指揮官の小林多美男特命少佐(1914~1989)だった。拙著『命の嘆願書』の主人公である。

その後、収容所を脱走して捕らえられた人や、サボタージュ、窃盗などを問われた人が加えられた。いずれも抑留生活の苦しさから逃れようとしたのが動機だったが、1食を抜かれた懲罰食となった上、一般抑留者より過酷なノルマが課せられた強制労働に駆り出され、生命の危機に陥った。

この収容所は、抑留前は上官への暴行罪で陸軍の刑務所に服役していた「伊丹の小虎」というヤクザとその仲間が労働大隊の大隊長だった少佐を追放して、その座にとって代わったことでも知られる。

その様子は、モンゴル抑留体験者でもあった作家、胡桃沢耕史が1983年、直木賞を受賞した小説『黒パン俘虜記』でも描かれている。暴力で一般抑留者たちを押さえつけ、病気になる抑留者が後を絶たなかったという。

アムラルト病院

ウランバートル中心部から北東10キロのラマ教寺院群の一角に、日本人抑留者向けのモンゴル最大の病院として設けられた。アムラルトはモンゴル語で「休息」の意味。

院長はソ連人女性医師だったが、実質的な治療は、本木孝夫軍医少佐をトップに医師15人、薬剤師、衛生兵らで構成した日本人医療部隊が担った。

モンゴル側は当初、ベッドを200床しか用意していなかったが、本木軍医少佐らは「完全に回復するまでは労働現場に戻さない」との方針をとり、大部屋にフェルトを敷いたり、廊下まで利用したりして、最大1000人の患者を収容した。

これに対して、患者を早く退院させて収容所に復帰させたいモンゴル側は猛反発。本木軍医少佐を更迭しようとしたが、日本人部隊の全員が「本木さんを追放するなら、私たちも殉じてどこまでもついていく」と抗議したため、モンゴル側も本木軍医少佐の留任を認めた。

一斉帰還に伴う1947年10月の閉院まで、入院患者計635人が息を引き取った。その死亡者台帳を、夫とともに満洲から抑留され、病院の薬剤助手を務めていた加倉井文子さんが体に隠して幾たびかの持ち物検査を逃れ、日本へ持ち帰った。

加倉井さんは帰国後の1949年、著わした手記『男装の捕虜』(有楽出版社)の巻末に「還らぬ人635人の死亡調書」として掲載している。

ガンドン収容所

ウランバートル中心のスフバートル広場から西3キロ、モンゴル最大の寺院であるガンダン寺(中国語では甘丹寺)の敷地内に設けられた。他の寺院もそうであるが、社会主義国家の時代、モンゴルはスターリンの指示のもと、宗教を排斥、仏教寺院は閉鎖された。

ガンダン寺では、「モンゴルのスターリン」とも呼ばれたチョイバルサン首相によって、寺にいた僧侶約1000人が粛清されたという暗い歴史もある。

そして、約1万4000人の日本人抑留者を収容する施設に苦慮していたモンゴル当局は、空いていた寺院の敷地や建物を収容所に充てた。この収容所には、ピーク時、約900人の抑留者を収容。道路工事や市役所の庁舎建築、煉瓦工事などに従事させられた。

敷地が広かったことから、日本人抑留者の帰還の際、集結場所になった。ウランバートル周辺の収容所からいったん、ここに集められ、点呼で人数が確認された後、トラックに分乗して、北のソ連国境を目指した。

連行されてきたルートを逆流して、帰還船が日本から到着する日本海のナホトカ港までシベリア鉄道で移送され、モンゴルを後にしたのである。

スフバートル収容所

ソ連国境の町、スフバートルは、古くは華僑がソ連のチタ、イルクーツクに向かう交易路の途中にある拠点だった。日本人抑留者たちはここで、ウランバートルをはじめ、モンゴル国内の抑留先に振り分けられたが、その一方で、約700人が残された。

町の東部にあった羊毛工場で、モンゴルの主力輸出品だった羊毛やラクダの毛などの獣毛の泥をこさげ落としてランクごとに選別し、1袋100トンほどに梱包する作業に従事させられた。20人で1日32梱包と厳しいノルマが課せられたうえ、泥と糞と埃にまみれた汚い作業で、抑留者たちは難渋した。

車庫が充てられた収容所はストーブも壊れていて暖房はなかった。狭い場所に押し込められ、食堂がないので、抑留者たちはベッドで食事せざるを得なかった。洗面所も洗濯場もなく、トイレは汚水を捨てる穴もなかった。

こうした不衛生極まりない環境の中で、最初の冬、虱を媒介とした伝染病の回帰熱が蔓延、死亡者が相次ぎ、収容所は大混乱に陥った。

スフバートル日本人墓地

スフバートル収容所から北約2キロの山の斜面に設けられた。

モンゴル国立中央公文書館に保管されていた墓地区画図によると、スフバートル病院で亡くなった人が146人、スフバートル収容所で亡くなった人が51人埋葬されている。

そのほか、現地が「入蒙の関所」であった事情を踏まえ、ソ連側の国境の町、ナウスキより移送中に亡くなった人が15人、「無名」とされ、身元不明のまま埋葬された人も28人あり、計238柱が埋葬されていた。

日本政府が1998年に実施した遺骨発掘調査で収容された遺骨も237柱と墓地区画図とほぼ一致した。しかし、1991年にモンゴル政府から提供された同墓地の死亡者名簿は198人で、「無名」とされる不足者の氏名、身元を突き止めることが30年以上も課題となったままである。

にもかかわらず、今の厚生労働省に「無名」の死亡者を突き止めようという意識は見られない。このまま、「無名」の死亡者で終わっていいものだろうか。

-1.jpg)

スフバートル病院

回帰熱をはじめとする伝染病患者多発に対応するため、1946年1月、スフバートル収容所の周辺に開設された。モンゴル人医師に頼ることができなかったため、小野英憲軍医少佐ら日本人医師3人が治療に当たった。

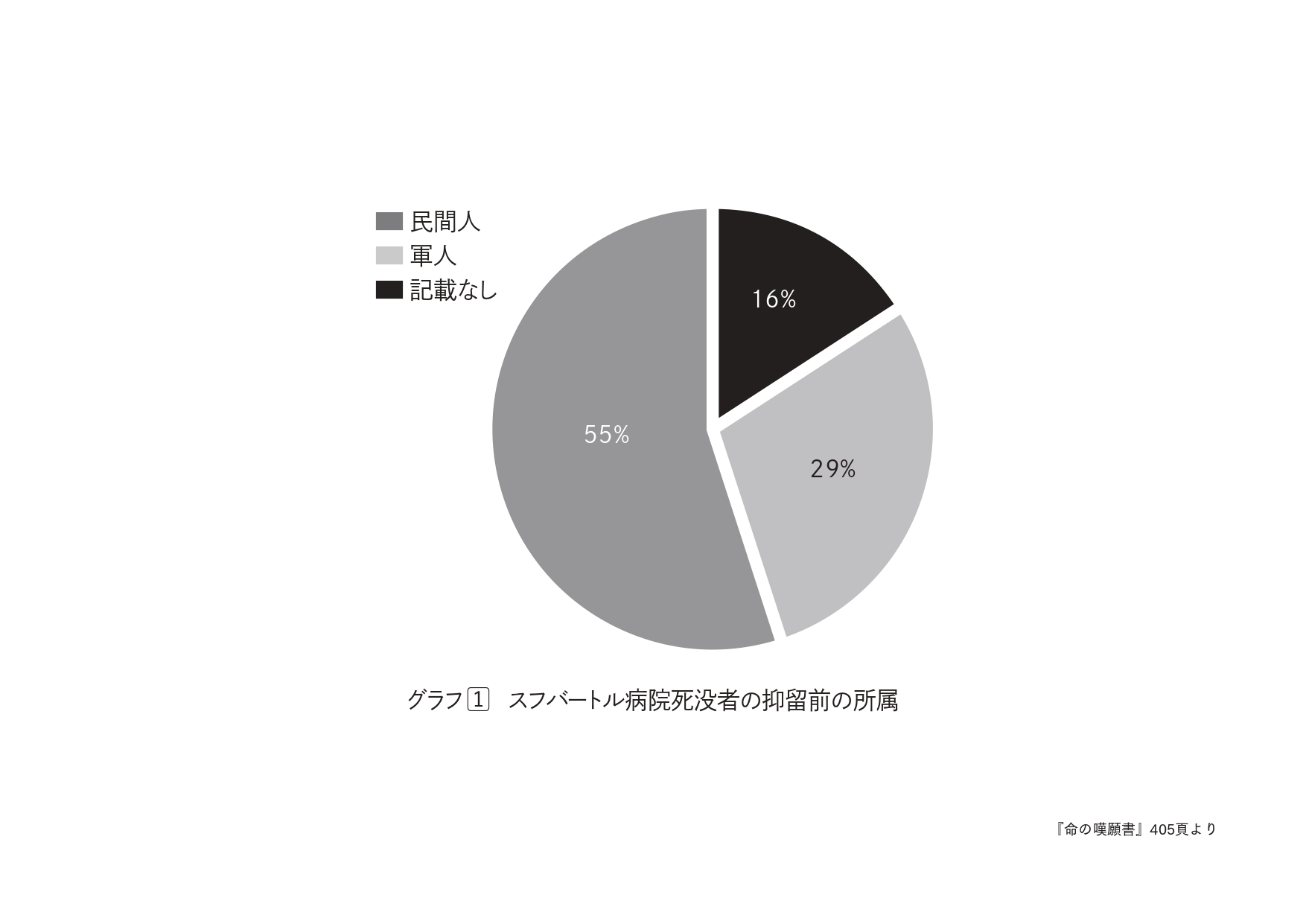

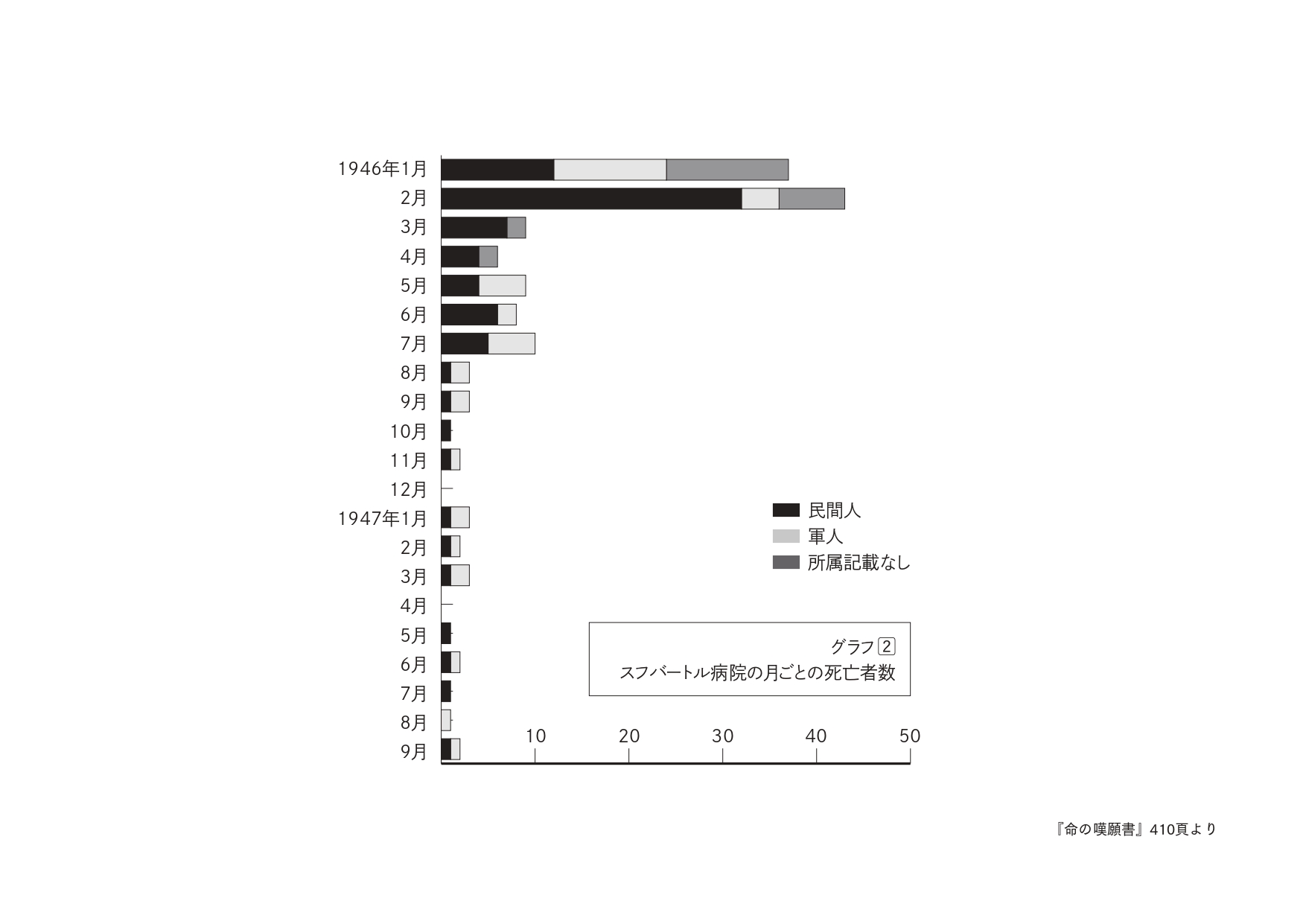

モンゴル国立中央公文書館に保管されていた死没者一覧表によると、1946年1月11日から1947年9月22日まで1年9か月にわたり、145人が死亡していた。ことに1946年1月は37人、2月は43人と死亡者が相次いでおり、3人の医師だけで対応するのは厳しい状況だった。

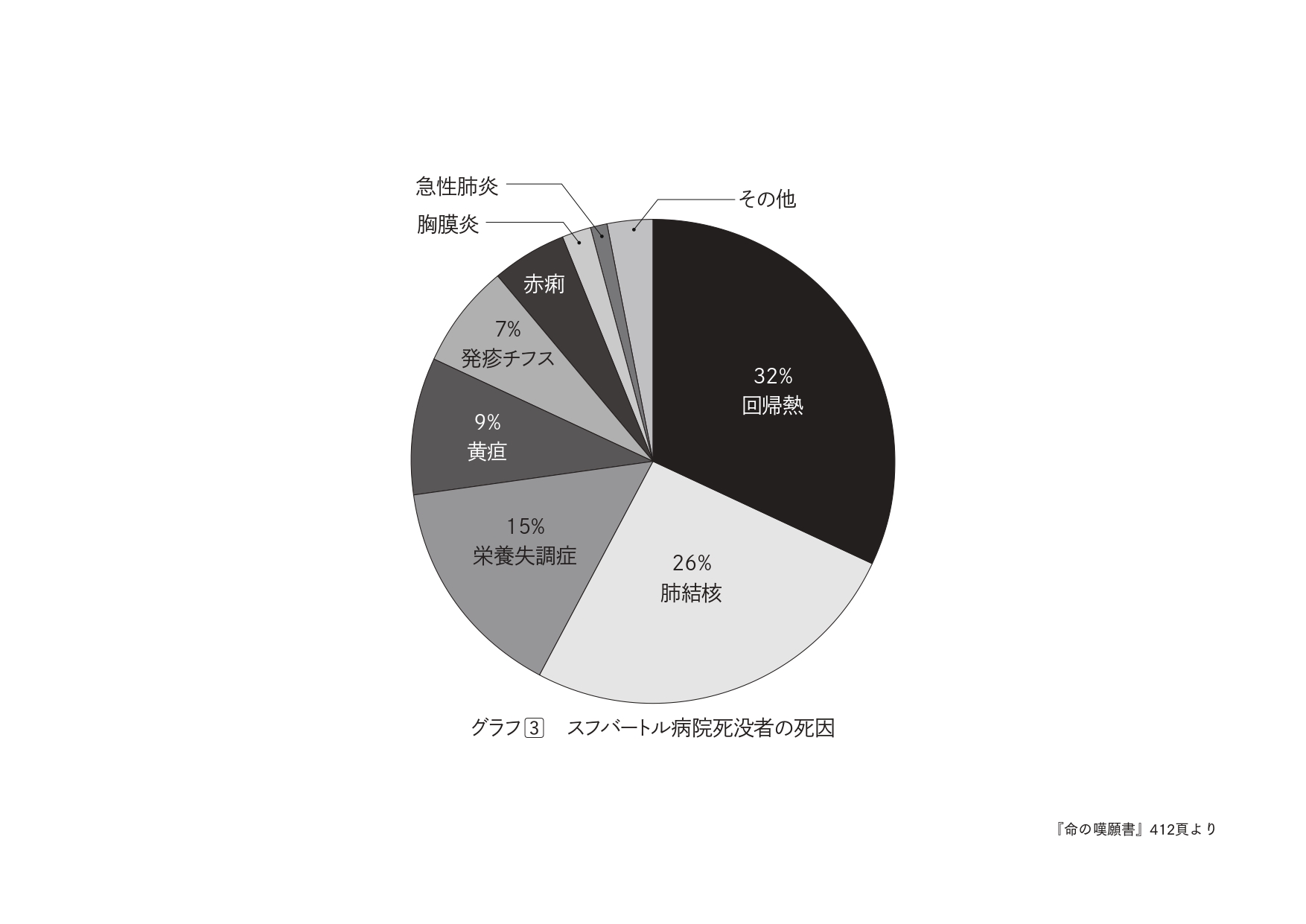

死因のトップは回帰熱の46人、次いで肺結核の37人、栄養失調症21人、黄疸(中風黄疸を含む)13人、発疹チフス10人、赤痢6人、胸膜炎3人、急性肺炎2人の順だった。

死亡者の最年少は19歳、最高齢は53歳。驚くべきは、民間人の死亡者が80人と55%を占め、軍人(42人、残りの23人は所属作不明)の倍近くに上っていたことだ。民間人の死亡者が軍人を上回っている収容所や病院は、私が知る限り、他の抑留先では聞いたことがない。

民間人死亡者の所属先で最も多かったのは、中国・華北地域の鉄道経営に当たっていた華北交通社員の40人、次いで満鉄社員が31人、満洲鉱山社員が4人と日本の国策会社の社員が大半を占めた。残りは官吏、運送業者、商業、会社員らだった。

第1収容所

ウランバートル中心部の北に位置。ピーク時には日本人抑留者約1700人が収容されていた大規模な収容所だった。

首都の施設建設が急ピッチで進む中心部に最も近い収容所であったことから、抑留者たちは政府庁舎や迎賓館、モンゴル国立大学、ホテル、図書館などの建築工事に従事させられた。

日本人の部隊長の交代は頻繁に行われたが、拙著『命の嘆願書』の主人公である小林多美男特命少佐もここの部隊長に一時期、就いた。

第1収容所と呼ばれたが、モンゴルには第2収容所、第3収容所があったわけではない。収容所の地区と分所ごとにナンバーを振って管理していたソ連と比べて、モンゴルはそこまで管理が行き届いておらず、大半は地名や元の施設名などを収容所の名称にしていた。

ダムバダルジャー日本人墓地

アムラルト病院から北へ望む丘の斜面に位置する。ダムバダルジャーは現地の地名。最初にここへ埋葬されたのは、1945年11月6日夕刻、満洲・平泉から患っていたアメーバ赤痢で、アムラルト病院最初の死亡者になった荒井旭陸軍大尉だった。

本木孝夫軍医少佐が副官の春日行雄軍医とともに、埋葬する場所を探しに出た。一緒に来ていたモンゴル軍の少尉が「マイヨール(少佐)、ここに埋めようか」と、風葬が普通であるモンゴルの風習にはない埋葬を許可してくれた。

本木少佐は春日軍医とともにツルハシをとり、凍った砂礫の多い斜面を掘り、般若心経をあげ、荒井大尉の遺体を埋葬した。

以降、病院で亡くなった抑留者635人を埋葬する墓地となった。羊毛工場収容所やマッチ工場収容所、アムグロン収容所(1946年冬以降)など、広くウランバートル周辺の収容所で亡くなった抑留者の遺体も運び込まれた。

モンゴル政府が1991年3月、日本政府に提供した死亡者名簿によると、計835人が埋葬されている。1999年夏に日本政府によって、うち807柱の遺骨が収容された。

遺骨収容事業の2年後の2001年10月、日本政府が一帯9000平方メートルを整備。アーチ形の慰霊塔や祈りの広場などを設けた。

広場の中央に日本人が抑留されたモンゴル国内16か所を示した地図を彫り込んだ大理石の飾り板があり、ここだけでなく、モンゴル国内で亡くなったすべての抑留者を追悼する施設となっている。

ホジルボラン収容所、日本人墓地

ウランバートル中心部から東へ12キロ。山の手の斜面にホジルボラン収容所、隣接して病院、北側に日本人墓地が設けられた。現在は、モンゴル陸軍の演習場の一角になっている。

収容所は半地下式の兵舎が充てられ、ピーク時は日本人抑留者約600人が収容された。近くに煉瓦工場があり、1人1日煉瓦350枚のノルマが課せられた。

またソ連国境の町、スフバートルからウランバートルまで移送されてきた日本人抑留者がひとまず、ここに入り、市内や周辺の収容所に振り分けられるという役割も果たしていた。

墓地には、モンゴル政府から日本政府に提供された死亡者名簿によると、252人が埋葬。日本政府の遺骨発掘調査では、ほぼ同一の251柱が見つかり、日本に持ち帰られた。

ホジルボラン病院で亡くなった人のほか、アムグロン収容所(1946年秋まで)やミネラルスタブ収容所などウランバートル東部の収容所で死亡した人の遺体が運び込まれた。

ホジルボラン病院での死亡者については、穎原慶孝(えはら・よしたか)主任医官が病院で亡くなった142人の死亡者名簿を持ち帰り、1981年、刊行した私家版の手記『モンゴルの鎮魂歌―日本人捕虜病院医師の回想』(昭和堂印刷)の巻末に氏名、本籍地、死亡時の年齢、死亡日時、病名などを掲載している。

マッチ工場収容所

ウランバートル中心部から西、ガンドン収容所の南に位置。近くには、第5工場収容所があった。この収容所について記した帰還者の手記が見当たらないため、実態はわかっていない。

工場が充てられた他の収容所がそうであったように、マッチ工場の労働だけに抑留者が従事させられたとは思えない。建設工事ラッシュだった中心部に近かった場所柄から、こうした工事にも駆り出されていたと考えるのが自然だろう。

一方、モンゴル国立公文書館に残る公式文書には、「マッチ工場」の名が散見される。最初に名前が挙がっているのが、1945年10月3日の「捕虜収容のための政府委員会」第2回決定文書だ。

政府委員会では、捕虜を早急に収容するため既存の建物を修理、接収し、約1万人分を確保することが決められた。その内訳の中で、「マッチ工場の半分に322人」と具体的な収容人数が示されていた。

また1946年3月21日、まとめられた「各収容所における日本人医師の統計表」では、「マッチ工場に1人」と記入されている。

統計表によると、日本人医師が在籍した収容所はモンゴル全国で24か所しかないため、日本人医師を置く必要のあった、それなりの規模だったと類推される。

ミネラルスタブ収容所

ウランバートル中心部から南東に位置。アムグロン収容所にほど近い場所にあった。当初、満洲国の首都、新京の南の公主嶺で武装解除された戦車第35連隊の将兵を中心に約600人が収容された。

労働部隊の部隊長は、戦車第35連隊長だった長命稔中佐が就いた。抑留者たちが従事させられたのは、比較的近い場所にあったモンゴル国防省の建設工事や煉瓦製造、採石などの作業だった。

私がモンゴル国立中央公文書館から持ち帰った死亡調書では、採石現場で1946年7月15日、3人が死亡する土砂崩れ事故が起きていたことがわかる。

幅10メートル、高さ3メートルにわたる断層が崩れ落ち、作業中の3人が生き埋めになった。近くにいた抑留たちによって土を掘り、約25分後、3人を救い出し、人工呼吸や強心剤の注射などの措置を行ったが、蘇生しなかった。

この生々しい経緯が、通報で現場に駆けつけたとみられるアムグロン収容所の北山和夫軍医中尉によって死亡調書に記されている。遺族に届けたい死亡記録の1つである。

羊毛工場収容所

ウランバートル中心部から南西に位置。正式な名称は「プロム・コンビナート」で、このホームページにつけた地図では、そちらの名称を使用している。

羊毛、羊皮、長・短靴、製材、絨毯、自動車修理などの国営の総合工場群があり、当初は長谷川貞雄大尉が大隊長を務める「長谷川隊」約300人が入っていた。

そこへ吉村久佳こと池田重善憲兵曹長(1915~1988)が大隊長を務める「吉村隊」約400人が合流してきた。

1946年1月、モンゴル側の捕虜収容所長が交代し、金品に汚かった新所長は日本人抑留者の時計を要求してきたり、賃金の着服を狙って規定外の労働を命じてきたりした。これに対して、長谷川大尉は敢然と拒否して隊長の座を追放された。

一方、池田曹長は所長の要求に応じて取り入り、独裁体制を築いた。「吉村隊」には石切りや材木運搬、煉瓦作りなどの作業が課せられた。さらに通常の労働時間外の早朝や深夜を含めてノルマを超える労働が命じられた。

ノルマをこなせない者は食事抜き、営倉留置、屋外留置の処罰が科せられた。この吉村体制に対して、抑留者の間の伝聞から、屋外留置の処罰で柱に縛り付けられた抑留者が明け方、首をうなだれ、祈るようになったさまから「暁に祈る」事件と誇張されたイメージが広がった。

池田曹長は帰国後、国会の証人喚問を経て、東京地検特捜部に逮捕監禁、遺棄致死などの罪で逮捕され、懲役3年の実刑が確定し、服役した。抑留先での行為が帰国後、刑事罰に問われたのは、シベリア・モンゴル抑留を通じて、彼だけである。

ただし、収容所で亡くなった抑留者の記録に関しては、酒井一郎軍医との連名で、死亡の経過や死因がわかる克明な死亡證明書を残していた。

池田曹長は、そうした死亡記録を死亡した隊員の遺髪や遺品などともに部下の隊員にリュックに詰めさせ、日本に持ち帰ろうとしたが、途中、ソ連人男性にリュックを奪われた、と手記で記している。