「シベリア抑留」に隠れた

「はじめに」のページでも触れましたが、「シベリア抑留」について詳しい人でも、「モンゴル抑留」について知っている人はほとんどいません。私は、『命の嘆願書』を出版して以来、「日本人はソ連だけでなく、モンゴルにも抑留されていたんですね」という感想を至るところで聞きました。

どうして、そうなってしまったんでしょうか。何が原因だったのでしょうか。そして、「モンゴル抑留」が周知されていないことは何か、弊害を生んだのでしょうか。このページでは、その問題に迫ります。

大前提として、世の中に定着している「シベリア抑留」という言葉の持つイメージの強さが起因しています。「モンゴル抑留」を消し去っている、と言っても過言ではないかもしれません。

「シベリア地域」というのは、狭義の意味では、ウラル山脈の西の地域を指します。でも政府推計57万5000人 の日本人が抑留されたのは、西はモスクワ周辺、ウクライナから東は北樺太(現ロシア・サハリン州)、北は北極圏、南は中央アジアまで含まれた広大な地域だったのです。抑留地域を正確に表現するのであれば、「ユーラシア抑留」と呼ぶ方がより適切だったでしょう。

そして、収容所の数が2000にも及んだこの中に、モンゴルも含まれていたのですが、「モンゴル抑留」には、常に置き去りされてしまう別の大きな要因もありました。

1991年12月のソ連崩壊までは他の地域がすべてソ連領だったのに対して、ソ連の衛星国だったとはいえ、モンゴル人民共和国というソ連とは違う国で起きた抑留だったことが、人々の意識から「モンゴル抑留」が抜け落ちていくことを生んでしまったのです。

国の姿勢は

戦争が終わっても「冷戦の壁」の向こう側に抑留されたまま、一向に消息がわからない兵士や民間人たち……。日本政府は国連や赤十字ルートを通じて、生存者の確認と早期帰還、死亡者の情報を求めて、ソ連政府と対峙してきました。

鳩山一郎首相が訪ソして、北方領土問題を棚上げにしてまで、ソ連に残留させられている抑留者の帰還を優先した日ソ共同宣言の締結(1956年10月19日)まで、日本政府は対ソ連には懸命な交渉を続けてきたと言ってもいいと思います。

しかし、そこには、対モンゴルの交渉は一切ありませんでした。旧厚生省援護局が1978年4月、編集した『引揚げと援護三十年の歩み』では、国内の未帰還者の調査もモンゴル分を独立させることなく、ソ連分の中に「外蒙古」として組み入れていました。

ごく少人数の「モンゴル抑留」にまで手を回す余裕がなかったのか。それともソ連政府に言えば、モンゴル分も解決が進むと考えたのか。真意は定かではありませんが、独立した国であるモンゴルに直接、行動を起こさねば、相手から何か、情報が出てくるはずはありませんでした。

死亡者名簿の提供

日ソ共同宣言以降、シベリア抑留問題で大きな動きがあったのは、1991年4月18日のことでした。ソ連の国家元首として初めて来日したゴルバチョフ大統領が抑留中に亡くなった3万8647人分の名簿を持参してきて日本政府に提供しました。 ロシア語のこの名簿を翻訳し、日本側に残る未帰還者の資料と突き合わせることによって、死亡者の身元特定が進みました。

知られていませんが、ゴルバチョフ大統領来日の3週間前の3月26日、モンゴルからゴムボスレン外相が来日。中山太郎外相に1597人の死亡者名簿(ロシア語)を手渡しました。さらにモンゴル政府は翌1992年10月、同じ1597人分(実際の提供は1612人分でしたが、翻訳により、重複を除くと、外相が手渡した名簿の死亡者と同じと判明)の死因や入院期間などが記された死亡調書を日本政府に提供しました。

ソ連政府、その後のロシア政府の動きを察知し、それに先んじて死亡記録を提供することにより、日本側に恩を売ろうという外交的意図があったのだと推察されます。モンゴル外交は昔からしたたかです。

ところが、死亡者名簿の提供はモンゴルが先だったのに、翻訳、身元特定、そして、それを受けた遺族への通知は、ゴルバチョフ持参名簿の後回しにされました。1427人の身元を特定したのは、ソ連の名簿の特定の2年後の1994年度末までかかりました。

常に後回しに

モンゴル政府からの死亡者名簿提供を報じた1991年3月27日付の読売新聞朝刊には、モンゴル側、日本側それぞれの意向も書かれていました。

死亡者名簿について、ゴムボスレン外相は「不正確だが、(日本)政府の努力で正確にしてほしい」と断わっています。一方、厚生省所有の名簿より死亡者の人数が少なかったため、 厚生省は「他に名簿があるか、モンゴル政府に要請する方針」としていました。

ところが、日本政府がモンゴル政府から提供された死亡者名簿を正確にするよう努めたり、ほかに名簿があるかどうか、モンゴル側に要請したり、そうした動きは一切、ありませんでした。

それは、身元特定の人数が如実に示していました。2010年度から2018年度までにソ連地域の身元特定が計8502人だったのに対して、モンゴル地域の身元特定は3人だけでした。モンゴルの死亡者の身元特定は、ソ連の後回しになり、いや、それ以上に置き去りにされていたことがわかる数字です。

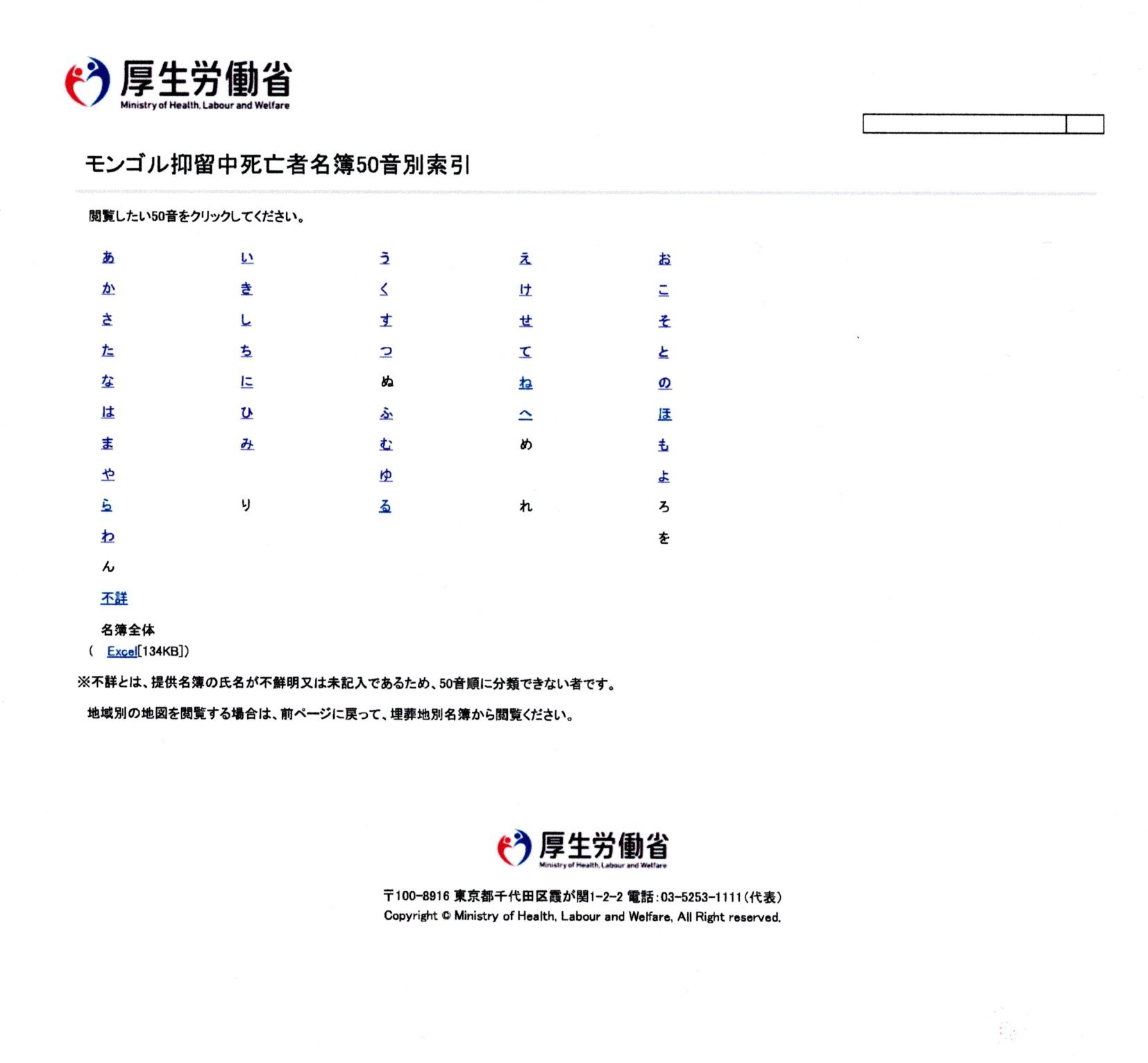

新しい身元特定者が出ると、厚生労働省ホームページの「モンゴル抑留中死亡者名簿50音別索引」に追加掲載されるのですが、長い間、ほとんど更新の動きはありませんでした。「旧ソ連邦抑留中死亡者名簿50音別索引」が活発に更新されているのに比べると、その差は一目瞭然でした。

チャンスはあったのに

チャンスがなかったわけでは、ありません。2003年12月、国賓として来日したモンゴルのバガバンディ大統領と、小泉首相の間で行われた 共同声明に抑留資料の提供が盛り込まれました。そして、翌2004年8月、抑留者1万330人の個人記録がモンゴル政府から日本政府に提供されました。

ところが、厚生労働省が後になって、この記録を翻訳したところ、大半が生還者のものでした。死亡者の身元特定には役に立ちません。ロシア政府からの個人記録の提供は、生還者、死亡者とも行われていますから、モンゴルからも死亡者の個人記録の提供は、そうハードルが高くなかったと思われます。

また、記録をすぐに調べて、生還者のものだと突き止め、死亡者の個人記録も提供してほしいと言えば、首脳の共同声明に盛り込まれていたので、実現していたでしょう。けれど、そのタイミングを逃してしまったがために、今になっても死亡者の個人記録の提供を正式に要請することができていません。これが身元特定を遅らせる要因のひとつになっています。

報道機関の姿勢も

国だけでなく、新聞やテレビの日本人抑留問題の報道もソ連地域が中心でした。「モンゴル抑留」について取り上げたものは、吉村隊の「暁に祈る」事件を除けば、ほとんどありませんでした。

私自身だって、胸を張れません。モンゴル抑留に取り組んだのは、2016年からです。抑留体験者を見つけることが難しく、モンゴル抑留者、遺族らでつくる「モンゴル会」に連絡した時は解散直前。毎年11月23日に全国から関係者が集まって、靖国神社に参拝して犠牲者に追悼の祈りを捧げてきた催しも2017年11月23日の第50回を最後にする、と言われました。

「ぜひ、取材に行かせてください」と頼み込み、当日、靖国神社に出向くと、ほかに来ていた報道関係者は、中京テレビのモンゴル人女性ディレクター、ホンコンズルさんのクルーだけでした。ホンコンズルさんはモンゴル国立大学の出身で、母校の校舎が日本人抑留者の手によって建設されたことから抑留問題の存在を知り、番組作りに取り組んでいました。

「日本人の記者さんは誰も来ないわよ」。モンゴルでの抑留中に父親を亡くした遺族であると同時に、事務局を務めていた女性から、そう言われ、恥ずかしさと申し訳なさが入り混じった気持ちになったのを今でも覚えています。

記載すらなく

新聞やテレビでは、「モンゴル抑留」をテーマとした取材が行われないだけではありません。

日本人抑留問題に関する催しを報道する際、主催者が催しのタイトルに「シベリア・モンゴル抑留」とモンゴルの地名を入れているのに、その地名をわざわざ外している記事やニュースをしばしば見かけます。

1945年8月23日にソ連軍最高司令官のスターリンが50万人の日本人捕虜をシベリアに強制移送する秘密指令を発したことから、毎年、東京の国立千鳥ヶ淵戦没者墓苑で開催されている「シベリア・モンゴル抑留犠牲者追悼の集い」に関する報道がその一例です。

「シベリアやモンゴルで」と2つの地名を併記した記事は少数派で、多くの新聞やテレビは「旧ソ連のシベリアなどに」と、モンゴルは「など」で処理されていました。「モンゴル」と地名をきちんと入れたとしても、増えるのは2文字だけなのにもかかわらず、です。

新聞では、戦争報道がピークを迎える8月になると、シベリア抑留問題の特集が組まれ、収容所の分布を示した地図が掲載されることがあります。ところが、収容所の分布図は旧ソ連領内だけで、モンゴル人民共和国の部分は空白になっている地図も目につきます。

モンゴル抑留の体験者やモンゴルで命を落とした抑留者の遺族がこれを見た時の気持ちを想像したことがあるのでしょうか。「自分の父が歴史から消されてきた気がした」と私に語った遺族もいました。

新聞以外の出版の世界でも、多くの著書はモンゴル抑留をひと言も触れず、付属している地図もソ連領内だけの収容所分布地図というのがポピュラーです。

ソ連・ハバロフスクの収容所で亡くなった元満鉄調査部員の山本幡男さんが書いた遺書を抑留仲間が日本の遺族に持ち帰った奇跡の実話を描き、テレビドラマや映画でも扱われた辺見じゅんの『収容所(ラーゲリ)から来た遺書』(文春文庫) は、その代表例です。巻頭についていた地図は、モンゴル地域では日本人抑留が起きていなかったかのように、収容所の印が1つも入っていませんでした。

動き出した「身元特定」

国や報道機関にも抑留者団体にも研究者にも、二の次にされ続けてきた「モンゴル抑留」でしたが、遅ればせながら、厚生労働省が2019年度からモンゴル抑留中死亡者の新たな身元特定に動き出すようになりました。

そのきっかけは、実は、モンゴルへの移送中に亡くなった死亡記録がモンゴル国防省中央公文書館に存在することを私が厚労省に行った情報提供でした。

これまでにモンゴル政府から提供を受けていた死亡記録は、収容所に送られて以降のモンゴル捕虜管理庁が管理していた記録です。収容所に入る前の移送中の死亡記録は軍が管理し、提供から漏れており、「新発見」でした。

私の情報提供を受け、厚労省は2018年6月、職員を派遣してモンゴル国防省中央公文書館で記録を確認。外交交渉を経て、2019年3月、53人分の移送中の死亡記録を入手しました。

厚労省はこの職員派遣時にモンゴルの他の公文書館にも抑留記録が保管されていることを把握。2021年11月、私が今度は、モンゴル国立中央公文書館に日本語の死亡記録が入った5つのファイルが存在していることについて行った情報提供を受け、職員派遣を進め、死亡記録を入手してくるとともに、モンゴルでの身元特定に本腰を入れました。

この結果、2025年3月現在で、約1700人のモンゴル抑留中死亡者のうち、1629人(一部重複した人数を含む)の死亡記録を入手し、1522人の身元特定を終わらせるところまできました。

ロシアのウクライナ侵攻で、ロシア国内への職員派遣による資料調査が困難になって以降は、むしろ、モンゴルが主要な資料調査地に浮上した感もあります。

ただ、身元特定ができていない残りの200人足らずについては、モンゴル側で新たな死亡記録を捜し出し、入手してくる必要があります。厚労省のさらなるアプローチだけでなく、日本政府のモンゴル政府への政治力、外交力が不可欠であるのは間違いありません。

私自身もこの推移を見守るとともに、個人の立場で独自の調査を続け、身元未特定者がゼロに近づくための努力を行っていくつもりです。